Por

Hoje, enquanto fazia minha barba, fiquei pensando o quanto uns simples pêlos no rosto eram (e ainda são) de uma importância tão grande na história do mundo.

Alguns acreditam que a barba tem o poder de distinguir o dito limpo do sujo, o puro do impuro e por aí vai.

|

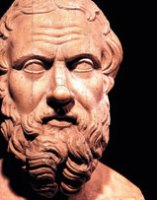

| Heródoto e suas barbas |

Na História, a barba, ora era valorizada, ora era discriminada dependendo da cultura de cada povo.

Nos tempos antigos, a barba era símbolo de status social. Quem a possuísse era considerado o todo-poderoso. Na Grécia, por exemplo, era comum ter barba e a prova disso são as estátuas dos grandes filósofos que aparecem sempre barbudos.

Isso até Alexandre, o Grande aparecer e acabar com a festa proibindo os seus soldados de ter barba por acreditar que atrapalhava nos combates diretos. Talvez o macedônio mudaria de opinião se vivesse na mesma era do general chinês Guan Yu, um dos mais famosos guerreiros da Era dos Três Reinos da China Antiga.

Era conhecido por ter uma barba longa e pelo que li a respeito, nunca foi atrapalhado por ela nas lutas que travou.

Na Idade Média, as coisas mudaram um pouco. Os católicos rasparam as barbas para diferenciar-se dos cristãos ortodoxos, confirmando assim a separação total das duas igrejas.

Mas aí me pergunto se não seria atitude contraditória dos católicos raspar a barba, se Jesus aparece barbudo nas imagens de todas as igrejas do mundo?

Vão saber o que pensavam na época, não é mesmo?

Nos séculos seguintes, a barba tornou-se um marco da vaidade masculina e logo veio a invenção do primeiro aparelho de barbear que se tem notícia. Foi obra do francês Jean Jacques-Perret em 1770, que utilizou uma navalha em formato de T.

Mas foi um caixeiro-viajante norte-americano chamado King Camp Gillette que revolucionou o sistema de barbear que é feito até hoje por todos os homens e mulheres do planeta. Se bem que no caso delas são mais as pernas do que o rosto com algumas exceções circenses.

Ele percebeu a possibilidade de adotar lâminas descartáveis no barbeador e com a ajuda de um engenheiro de Massachussetts, William Nickerson, criou uma nova marca de lâminas que persiste até hoje, a famosa Gillette.

No século passado, a barba quase foi abolida da sociedade, devido a sua associação com o crime, com a sujeira e com a maldade humana.

Nas propagandas dos jornais da época, o personagem principal era rejeitado pela mulher e preterido pelo patrão, porque estava barbudo, aí bastava usar Gillette e pronto, a mulher o enchia de beijos e o patrão o promovia a um alto cargo na empresa.

A barba só valorizou-se novamente no final do século XX graças aos homossexuais, que exibiam seus bigodes e cavanhaques sem nenhum problema e que teve no vocalista do Queen, Freddie Mercury, um dos representantes mais ilustres.

Nos dias de hoje, a barba aparece de diversas formas. É associada tanto aos terroristas de todas as partes do mundo e aos governos tirânicos de alguns países muçulmanos que proíbem seus povos de raspá-los quanto a pessoas que buscam um visual mais alternativo, tendo como exemplo alguns ídolos do cinema, da TV, das histórias em quadrinhos e dos esportes que as usam como Wolverine os irmãos Pau e Marc Gasol, jogadores espanhóis da NBA.

Portanto, não coloque suas barbas de molho, porque temos muita história ainda por contar.

*Mário Gayer do Amaral é professor de história

e um dos autores do livro “A História dos Brapéis”.